你以为上课只能枯坐教室?

你以为只能撑着下巴记笔记?

你以为手机只拍得出幻灯片?

在华东师大,课堂绝不仅在埋头苦读,

地理科学学院用8天的野外实习,

为你带来课堂的更多风采。

暑假,本应该是回到久违的家中,蹲在房间里吹着冷气再也不想出门。而我却从上海到贵州,到了一个我这辈子都可能只在新闻中看到的地方——普定县。这两点是2000公里以外的地理距离,也是20小时的火车和3小时的客车车程之和。

那一天,我和其他22名同学,在郑祥民教授、周立旻教授、王东启教授、吕红华副教授以及辅导员符哲琦老师的带领下,到了那样一个神奇的地方——中国科学院普定喀斯特生态系统观测研究站。现在回想起来,在那时我也不曾想到,未来的8天里,我们会遇到那么多来自中科院地化所、成都山地所、贵州师范大学的经验丰富的教授们,会看到那么多壮丽奇美的自然风光与喀斯特地貌,并如此无比清晰的意识到,作为一个地理人的骄傲。Day1 烈日与大雨中的相逢:喀斯特地层考察

德白岩-普定-后寨-龙场喀斯特地层考察

实习的第一天,我们与贵州师范大学周德全、谭秋、蔡先立老师的相遇。精力充沛的我们开启了第一天的白岩、普定、后寨、农场喀斯特地层考察。上午,周德全老师风趣幽默又不失严谨性的为我们介绍了黔中安顺地区的地质背景,让来自“千里之外”的我们瞬间对这个陌生的地方有了大致的了解。

周德全老师上理论课

而后,几位老师带领着大家顺着公路乘一段走一段,对几处野外地层剖面进行了细致的考察。山区气候多变,一路下来烈日与大雨交替,阳伞还未放下又要撑起来挡雨。但在看到的地层那一刻,脑海中似乎被淡忘的知识突然变得无比清晰,或许这就是我们不远万里来到此地的原因吧。

Day2 与古文明的交流:喀斯特地貌-土壤-植被考察

经历了第一天的新鲜感,第二天的实习活动变得更加顺利。这天,中科院成都山地灾害与环境研究所研究员、博士生导师张信宝老师前来带队,在他的带领下我们进行了喀斯特地貌—土壤—植被路线的考察。在考察的旅途中,张老师亲切地和我们聊了起来。原来,自1986年以来,张信宝老师就致力于运用137Cs示踪法测定土壤侵蚀速率和泥沙来源、干热河谷和黄土高原半干旱区坡地岩土性质与植被类型的关系研究,并在该领域取得重要进展,得到了国内外同行的认可。他的一席话,深深的触动了我,这让我认识到运用地理学知识去解决社会问题,对于一个地理人是一种多么宝贵的精神!

张信宝老师上理论课

今天的天气依旧十分炎热,但是已是古稀之年的张老师还是亲自带着我们翻山越岭,参观穿洞古人类遗址,为我们讲解16000年前旧石器时代的人类文明,这让我非常感动,也更加集中精神听老师的讲解。

Day3 小流域野外观测设施考察

今天上午还没怎么睡醒的我就赶赴陈旗,在喀斯特生态系统观测研究站的容丽、蔡先立老师的带领下进行了小流域野外观测设施考察。在参观了陈旗小流域中的各种水文检测装置的时候,我们还在同时学习到了很多种水文研究方法。再结合当地的水文特征,一整个早上我真是“畅游”在了知识的“水域”中。

陈旗小流域野外观测设施考察

当天下午,在贵州师范大学的张林老师带领下,我们马不停蹄地赶到天龙山进行植被样地考察。通过测量样方,让我对喀斯特山地的植被类型又有了更深入的理解。

天龙山植被样地考察

Day4 “华东师范大学地理学国家理科人才培养基地普定野外实习基地”揭牌

今天上午我们举行了揭牌仪式,这意味着我们学校的地理学国家理科人才培养基地又多了一个实习基地,鼓掌撒花!是中国科学院普定喀斯特生态系统观测研究站中科院知识创新工程的重要组成部分和我国喀斯特生态系统监测和研究的重要基地,今后学院开展实习更加多元化。学院的郑祥民教授、周立旻教授、王东启教授、吕红华副教授、符哲琦老师,还有地化所对外合作处处长黎廷宇,地化所普定站常务副站长,罗维均、刘彧、张林、蔡先立、陈佳等站内科研人员,普定县岩溶研究办公室主任陈波,普定县科学技术协会主席张辉都参加了,普定县的副县长彭韬也来了!签约仪式由彭韬主持,我和同学们一起见证了实习基地的揭牌。这一次学院的地理学国家理科人才培养基地可以与普定站合作共建地理学野外实习基地,就给像我这样没有见过喀斯特景观的人提供更多机会,去见识到更多的地貌景观。

与会人员合影

“普定野外实习基地”授牌仪式

到了下午,地化所的彭韬、罗维钧等研究人员带领我们参观了站内的实验设备,我见到了许多大型的仪器设施,还知道了地化所研究项目的进展,其中还有以前从来没见过的喀斯特环境不同土地利用条件下水-碳通量模拟试验场、退耕还林样地,还有地气交换检测系统,这些都是普定站研究的最前沿成果,我深深感受到现阶段地理学研究的前沿性和应用性,我想地理学的现实价值大概也正在于此。

站内参观考察

Day5 普定县全国科普日互动启动仪式

时间过得好快啊!不知不觉,日程已经过半。今天上午我们参加了在普定举行的“贵州省普定县2017年全国科普日活动启动仪式”。在启动仪式的现场,我在横幅上写下了祝福,希望这次科普能圆满举行。启动仪式结束后,我们又出发了!在普定站的陈佳、蔡先立老师和我院周立旻、王东启、吕红华老师的带领下,沿陈家寨—梭筛桃园—陇嘎村—秀水——百花大世界路线,沿途的风景真的超级漂亮!通过这一条路线,我们热烈地讨论了如何解决喀斯特地区的人地矛盾这一问题。

贵州省普定县2017年全国科普日活动启动仪式

Day6 虹泉飞万丈:黄果树瀑布野外教学

虽然高强度的实习让大家略感疲惫,但今天我们却是格外兴奋。周立旻教授、王东启教授和吕红华副教授3位专业教师带领我们前往中国唯一的360°全景瀑布——黄果树瀑布,开展很多同学都在期待的野外实习教学活动。

实习队伍在黄果树瀑布前合影

在教学活动中我们得知黄果树瀑布是典型的地貌水文观测点,在瀑布之下弥漫的水汽中可以观察到黄果树瀑布独特的形态,瀑布面上有许多突出的钙华沉积,水流沿着这些突出的钙化弥撒而下使得在不同高度都有水流飞泻而下,这也是黄果树瀑布较之其它瀑布壮观的原因。

Day7 高原喀斯特:织金洞世界地质公园野外教学

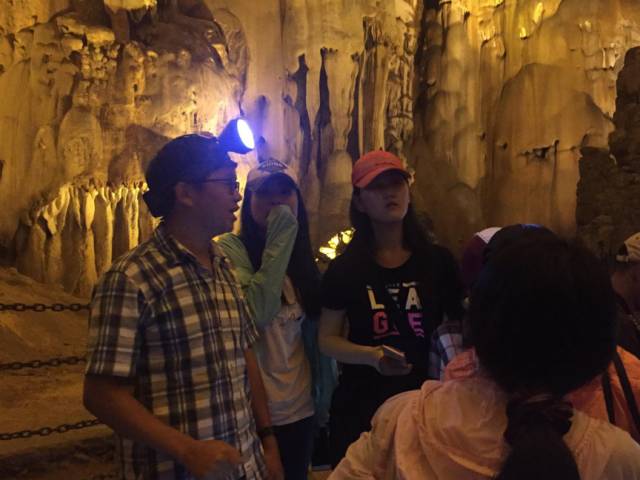

今天我们来到了亚洲第一溶洞——织金洞考察。喀斯特洞穴研究领域的专家、中国科学院地球化学研究所罗维均研究员为该实习点的特邀指导教师。虽然在先前的实习中,我们曾领略过其他各种的喀斯特地貌,但今天我们来到的可是亚洲第一溶洞啊!这极大的激发了我们的好奇心和求知欲,于是我们跟着罗老师一起来了一次溶洞大冒险。在遇到洞内的湿滑时,大家相互牵着手,遇到狭窄的地方还需要扶着岩壁小心的前行。

织金洞考察

在探秘过程中罗老师告诉我们这个织金洞是中国最长的溶洞,其地质遗迹丰富,加上多元的人文、生物景观,它是目前国内首屈一指的综合性地质公园,为地理学野外实习提供了集成化的教材。同时也告诉我们这些各色各样的岩石都是通过同一方式形成的,形成的本质都是二氧化碳、水和碳酸钙反应形成碳酸氢钙的过程。这一次的实地参观让我们比在课堂上收获更多,而且记忆地更加深刻。

Day8 最后一站:中科院地化所参观学习

有过疲倦,有过不舍,但实习终将来到尾声。野外实习的最后一天上午,我们一行人来到贵阳市的中国科学院地球化学研究所。罗老师又带领我们进入地质馆参观了各类矿石,讲解了仪器(如气体同位素质谱仪及多道能谱仪)原理。接着,在月球与行星科学研究中心,罗维钧和李雄耀老师又向我们讲解了矿物岩石地球化学、天体化学两大研究领域。在这次参观中,我们参观了很多听着名字都觉得高大上的实验室比如:月球中心实验室、轰击过程模拟与表面分析实验室及测月球仪Powersight。这确实让我们都大开眼界。

实习队伍在中科院地化所内参观学习

第一次与书本中的喀斯特来了个亲密接触,我被这独特景观背后蕴含着的地理学知识所震撼。

第一次在山间来回探路、披荆斩棘地爬崖边小道,我才知道探索科学真理的不易。

第N次参与多元化的日程安排,我感受到把握好宝贵的学习契机与资源,便能将所学理论知识融会贯通,通过实践获取大量新知识。

盛夏的喀斯特呈现出充满热情与活力的生机,作为地理学子的我把青春尽情绽放在这片热土上,在科考的征途中磨炼意志,团队协作,学思结合。相信在这一次野外实习中,我和所有同行的小伙伴们都身体力行地感受到了地理学“把科学写在大地上”的真正含义。

图文:地理科学学院

责编:薛花

指导:符哲琦、唐婧琦