帕米尔高原上的那些草,经历风霜雨雪,扎根戈壁滩的乱石之中,枯而不死,春风中又绿了帕米尔的山沟河谷。来到帕米尔高原后,看到河滩山谷中散落的那些顽强生长的草,心中会由衷赞叹生命的顽强与坚毅。

河滩上孤独的胡杨树,如同经历万千世事的智慧老人,默默述说着千百年来的巍峨苍茫的帕米尔高原。这就是我这辈子都想象不出来的神奇的帕米尔高原,也是我用文字无法形容的祖国河山。我爱这里的一草一木,因为这片土地上,留下我走过的足迹。

仰望高原的夜空,繁星像钻石一样闪耀镶嵌在澄澈的苍穹之上,那样深蓝璀璨的天空,成为一生绝美的印象。新疆,她的美丽,她的苍凉,她的西域柔情,我会用一生铭记。

——于海凤

这一段文字,不是出自哪位名家之手,而是来自我校原教育科学学院的一名硕士研究生。她就是于海凤,一个出生于东北,在山东长大的姑娘。是什么原因让她愿意扎根新疆、服务西部?今天,让我们一起聆听她的故事。

于海凤,教育学部(原教育科学学院)硕士毕业生,现就职于喀什大学经济学教研室

胡杨般坚韧,红烛般奉献

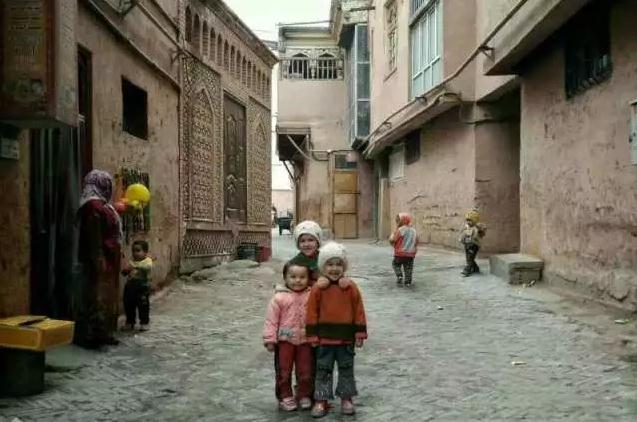

还记得2009年,她第一次来新疆旅行,那一次她的精神和心理上都受到前所未有的洗礼。过往的岁月,眼前不是车水马龙的繁华,就是高耸入云的楼宇。而来到这里,而来到这里,眼前是连绵不断的灰山,西域的野草在山间顽强生长。天高地远,茫茫戈壁滩劲风凛冽,这荒凉与孤寂中生命慢下来,静下来。

少年时代她曾笑称自己是“没有什么苦吃不了”的人。毕业时,她听见欢送西部志愿者的口号——“到最艰苦的地方去,到祖国最需要的地方去”,而后便成为一遍又一遍回响在她脑海中的话语。她的专业是人力资源开发与教育,西部缺乏人才,这个专业显得非常重要。而在她毕业之后的每个夜晚和休憩,都会梦见飞回美丽的新疆。她会想起叶澜老师(注:华东师范大学教授)援藏的经历,也感受老师对教育的热爱。心中反复告诉自己:“如果我们出生注定要走向死亡,那就一定要到需要我的地方去,要到祖国最艰苦最偏远的地方去。”有一个声音每天在脑海中重复:“我要去新疆!”最后她辞掉了在山东的工作,收拾行李,来到了新疆维吾尔自治区喀什市。

人们说,每个现代人会有两个故乡,一个是出生的地方,一个是精神成长的地方。转眼四年过去,新疆喀什已经成为了她的第二故乡。在这里,她每天都会不断成长。“胡杨般坚韧,红烛般奉献”是她心中永远铭刻的座右铭。

西域边塞,诗意人生

目前,于海凤在喀什大学工作,承担着教学任务,同时也兼任两个班级的班主任。在这所多民族的大学里,她结识了很多不同民族的朋友。大家一起读书探讨,共同成长。她并不孤独,她拥有很多可以对话的朋友,获得了精神上的理解,这让她更加留恋这片土地和这方人了。

工作中她得到了领导、老师的的大力支持,偶尔也曾被人质疑。一般人会主观认为:只有在内地找不到工作的人才来这个地方;这样努力工作必然是为了追逐个人名利……不过,她并不在意他人的评判。人生得意须尽欢,她说在这儿就像参演了一场盛大的演出,全力以赴,尽兴而归才能不枉此生。课余时间她曾跟学生幽默调侃:生活的美丽不仅仅在于远方,还有眼前的烤肉和馕。她笑谈来新疆的缘由时说:“我就是小时候听了李白仗剑从帕米尔高原出发去长安的故事,心中满怀诗意,才来这个他曾经生活的荒凉的地方。”她在帕米尔高原乌恰县的沧海遗珠贝壳山上捡远古的贝壳化石,手中捧着曾经沧海桑田的见证。那时那刻她深深感受到在历史长河中,每个人的生命如沧海一粟。

非“科班”的党课老师

于海凤并非政治学或者思想政治教育专业科班出身,但是在讲党课方面却频频获得突出的成绩。至于经验之谈,她都是在平时学院里的党课和校级党课中,结合自己对共产主义事业的理解和自身经历,这样才能够让所有学生聚精会神的听讲。2017年5月,她所在的学校承担了为自治区录制党员干部学习视频的重任,鉴于她以往在党建工作的突出成绩,最终被选为主讲教师上报自治区录制节目。

在给学生们上党课的时候,她发现很多学生并不清楚什么是正确的入党动机。她用自己的所学和所感告诉学生们:人最高的需求是实现自我,不仅如此,人还需要超越自我,要忘我地投入到奉献社会的行动中去。作为一名共产党员,她坚信,只有为了全人类的利益而努力奋斗,才是真正的共产主义。思想指导实践,于细微之处身体力行。带着这样的志向,她愿意投身到西部工作,就是因为在这样的环境中,人的价值能够最大程度发挥。正是由于在工作和生活中出处发挥共产党员的先锋模范带头作用,2016年于海凤获得“优秀共产党员”荣誉称号。

她的努力和付出得到了认可。2015年9月指导学生参加新疆维吾尔自治区“互联网+”大学生创新创业大赛,获得创意组银奖和优秀指导教师奖。2015年12月获得校级微党课一等奖自治区微党课比赛三等奖。2016年6月荣获自治区教育系统“党规党纪刻印于心”知识竞赛二等奖。2017年4月指导学生参加全国企业竞争模拟大赛获得全国一等奖。

于海凤的团队获得自治区教育系统“党规党纪刻印于心”知识竞赛二等奖”,左二为于海凤

良师益友的小幸福

说起刚来到新疆的那段日子,她说那会一个人面对陌生环境,远离亲人朋友,多少都有些不太适应。由于语言还有风俗习惯不同,感受到前所未有的压力和无助。但是身边的同事都非常关心她,并且和她一直保持着亲密的友谊。每次给语言班上完课,学生们都会热情邀请她共进午餐。在那一刻,她体会到了学生对她的亲近和热爱,还有那种作为老师的幸福感。2016年自治区教育系统开展“三进两联一交友”活动,其中有一项就是教师和学生一起在食堂吃饭。她没想到,一不小心,自己倒是成为这项活动最早的自觉践行者。

她非常热爱自己的工作,尤其是当她上完课,将近一百个人的课堂,全体学生一起自发鼓掌结束,她知道,这是学生对她付出之后的认可和鼓励。学校领导非常重视人才,加之她是从上海来的毕业生,刚到这里就受到重视和认可。曾经带过的几个民语言专科班,MHK(汉语水平考试)毕业标准为三级乙等,但是有好几个学生在毕业时汉语水平已经达到了MHK四级。于海凤记得,那些学生高兴的对她说:“老师,跟着你,我们的国语水平有了很大的进步,而且还找到了理想的工作。”教学工作形成的良师益友关系延续到现在,这些学生还经常和于海凤联系,时不时来学校看望她。

做一棵草,扎根边疆

于海凤出生于中国东北的乌苏里江畔,一马平川的大平原让她拥有了宽广的胸怀和包容的性格;而后在齐鲁文化的熏陶下成长,内心谦逊又深怀慈悲之心。如今,她在新疆帕米尔高原之巅看到祖国西部日新月异,各民族团结进步共同发展,心中满怀对祖国山河的无限热爱。如今的她,已经成为了一名地地道道的新疆人。今年她考取了四川大学的博士,学习结束后,她会继续扎根这片土地。她也希望在今后几年,自己能够学有所成、学有所用,并能在工作中发挥更大的作用。“在这里,我深深地感受到,那个不成熟的、不够完善的自我褪去,一个崭新的我成长起来。”她如是说。“我的恩师曾经开导我,爱一个地方要有自己的独到之处。”她相信自己能够在这里深深扎根,让生命在荒凉和干燥的土壤中开出绚烂的美丽花朵。

高任鸟飞,海阔凭鱼跃

于海凤说:“新疆喀什位于祖国的最西部,由于地理环境相对闭塞,经济社会发展相对落后,在这样的环境中能够让人成长得更快。”她认为,一个人如果要获得快速成长,有两种途径,一是从小地方到大地方学习工作,这是于海凤到新疆前的人生轨迹;还有一种,是再从大地方到偏远的小地方,这则是她到喀什后的人生方向。

于海凤来到这里,真正重新地塑造了自我。她希望更多的人能够选择来西部,支援西部开发建设。随着国家“一带一路”建设和“中巴经济走廊”建设,西部发展迅速需要大批高素质人才的支援。她想对学弟学妹们说:“希望有志于扎根边疆、奉献西部的学弟学妹们,可以考虑来新疆就业或者做西部志愿者,因为这片天地实在是太广阔了,你们必将大有作为。”